团队利用超临界氮气发泡技术,在生物基可逆交联聚氨酯中引入多孔结构,并将其用于摩擦电纳米发电机(TENG)摩擦层材料当中。这项“绿色发泡工艺”不仅摒弃有毒化学试剂,可逆交联网络的引入破解了传统摩擦材料易损伤、难回收的痛点,推动柔性电子器件迈入绿色环保新阶段。论文的第一作者为2023级硕士研究生张小冬同学,谢一兵博士和张振秀教授为联合通讯作者。

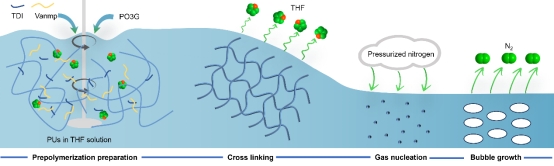

图1.含亚胺键生物基聚氨酯泡沫的制备流程

该工作以香草醛为原料,结合生物基聚醚多元醇,开发出高生物基聚氨酯材料,从源头减少对化石资源的依赖。同时通过引入动态亚胺键(-C=N-),材料在热刺激下展现出独特的可逆键合特性。实验表明,80 ℃加热6 h后,材料的拉伸强度恢复率高达96.2%;经两次回收再加工后,相应泡沫仍能保留65.7%的初始力学性能。此外,该材料的活化能仅为10.58 kJ/mol,远低于传统动态材料,大幅提升了修复效率。

图2聚氨酯及其泡沫自修复性能

采用超临界氮气发泡技术,在聚氨酯基体中构筑了孔径均匀的三维互穿多孔结构(平均孔径17.6-28.4 μm),赋予材料轻量化、高弹性的优势。同时,通过原位复合7 wt%导电碳黑,在孔隙表面形成连续导电网络,显著提升了电荷捕获与传输效率。基于此开发的单电极摩擦纳米发电机(S-TENG),在10 N外力下可输出161 V开路电压和151.3 nA短路电流,该器件可灵敏响应人体运动(如行走、跑步),输出稳定电信号,在可穿戴电子、自供电传感等领域展现广阔应用前景。同时亚胺键的可逆特性赋予了聚氨酯泡沫电极自修复与可回收性能,修复与回收后组装成的S-TENG依然具备良好的输出性能。

图3.S-TENG输出性能

从生物基原料选择、动态网络设计到超临界绿色加工,该研究贯穿了“制备-使用-回收”全链条的可持续理念。材料经多次回收再加工后仍能保持功能完整性,突破了传统电子器件“一次性使用”的局限。结合其高效能量转换能力,这项技术为智能物联网、柔性电子皮肤等场景提供了环境友好的供能方案,助力“双碳”战略下的绿色科技革新。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.163012